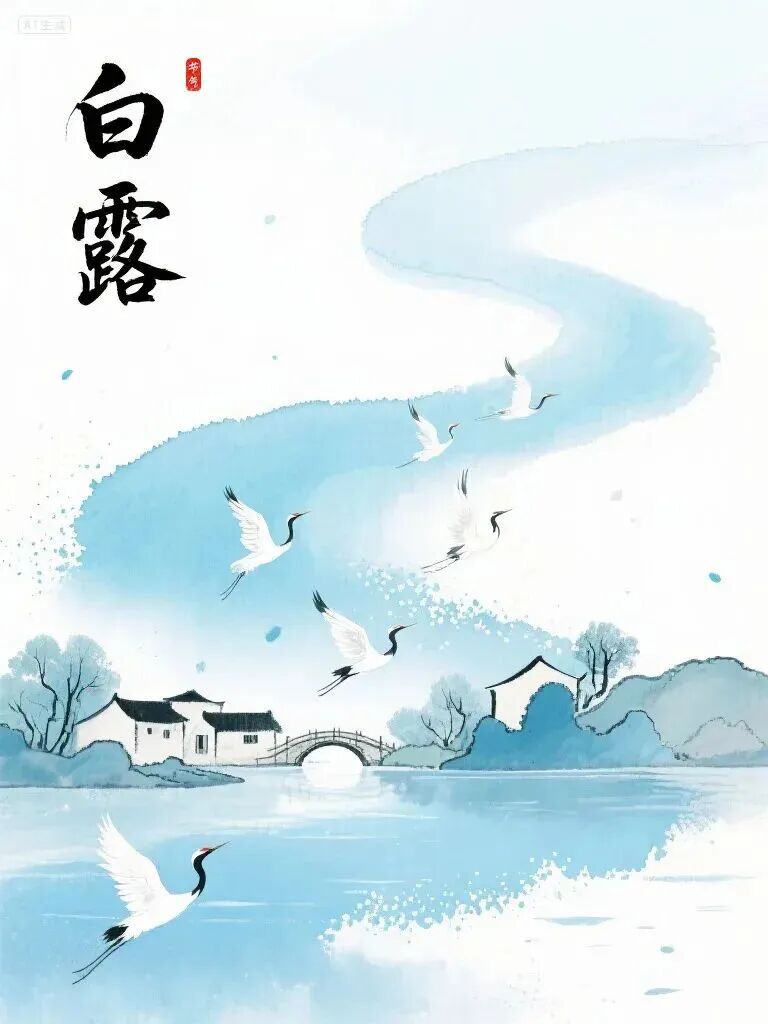

白 露

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

当《诗经》中的这句诗在耳畔响起,白露这个充满诗意与浪漫的节气,便如同一幅徐徐展开的水墨画,呈现在我们眼前。

白露,是二十四节气中的第十五个节气,也是秋季的第三个节气,通常在每年公历 9 月 7 日至 9 日交节。此时,太阳到达黄经 165 度,斗指癸,阴气渐重,清晨的露水日益加厚,凝结成一层白白的水滴,故而得名“白露”。

□ 白露-历史渊源

白露的历史源远流长,它承载着古人对自然变化的深刻洞察与智慧总结。据《月令七十二候集解》记载:“八月节,阴气渐重,露凝而白也。” 又言:“水土湿气凝而为露,秋属金,金色白,白者露之色,而气始寒也。”古人以四时配五行,秋属金,金色白,便以白形容秋露,赋予了这个节气独特的文化内涵。在古老的农耕时代,白露不仅是季节更替的标志,更是指导农事活动的重要依据。人们通过观察白露时节的自然现象,如露水的凝结、候鸟的迁徙等,来安排农业生产,规划生活节奏。

□ 白露-气候特点

白露时节,气候发生了显著的变化,成为了暑热与凉爽的分水岭。此时,夏季风逐渐被冬季风替代,冷空气开始频繁南下,太阳直射点南移,北半球日照时间缩短,强度减弱。在晴朗少云的夜晚,地面辐射散热加快,气温迅速下降,水汽遇冷凝结成露,因此有了“白露秋分夜,一夜凉一夜”的说法。昼夜温差逐渐拉大,是白露节气最突出的气候特征,中国各地昼夜温差可达 8℃—16℃。白天,或许还能感受到些许暑热的余威,但清晨与夜晚,丝丝凉意已悄然袭来,让人真切地感受到秋天的脚步。按近代学者张宝堃提出的“候平均气温”划分四季的标准,从白露节气开始,各地陆续步入秋天。与此同时,空气湿度逐渐降低,天气变得干燥,“秋燥”现象开始显现,人们常出现口干、唇干、鼻干、咽干及大便干结、皮肤干裂等症状。

□ 白露-风俗习惯

1、收清露

这一习俗由来已久,在明朝时尤为盛行。古人认为,白露时节的露水具有神奇功效。据李时珍《本草纲目》记载:“秋露繁时,以盘收取,煎如饴,令人延年不饥。” 因此,人们会在清晨收集草叶、花瓣上的晶莹露水,或饮用,或煮茶,以求健康长寿、容颜美丽。

2、饮白露茶

在江苏、浙江等地,有喝白露茶的习俗。白露茶是在白露时节采摘的茶叶,经过独特工艺制成。它既不像春茶那般鲜嫩娇弱,也不像夏茶苦涩味重,而是有着独特的甘醇清香,带着浓浓的秋意。人们在闲暇时光,泡上一杯白露茶,细品慢酌,感受着秋天的韵味。

3、祭禹王

太湖湖畔的渔民,将大禹尊称为 “水路菩萨”。白露时节,正是太湖捕捞的旺季,渔民们为祈求风调雨顺、渔业丰收,会举行盛大的祭禹王仪式。他们将捕获的第一条鱼献给禹王,以表达对治水英雄的崇敬与感恩之情。

4、酿白露米酒

南方部分地区,在白露时节有酿造米酒的传统。白露米酒用糯米、高粱等谷物为原料,经过多道工序精心酿制而成。其酒性温和,口感醇厚,香气宜人。人们在节日里饮用白露米酒,既能驱寒保暖,又能增添节日的欢乐氛围。

□ 白露-诗词赏析

《月夜忆舍弟》

杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

《南湖晚秋》

白居易

八月白露降,湖中水方老。

旦夕秋风多,衰荷半倾倒。

手攀青枫树,足蹋黄芦草。

惨澹老容颜,冷落秋怀抱。

有兄在淮楚,有弟在蜀道。

万里何时来,烟波白浩浩。